2025.09.03

障がい児の親が直面する「18歳の壁」とは?

2025.09.03

皆さんは、障がい児の親が直面する「18歳の壁」をご存知でしょうか。2025年4月に施行された改正育児介護休業法でも、保護者への意向聴取と配慮を企業に義務付けることとなり、さらに注目が集まっています。今回のコラムでは、障がい児を育てながら働くことの現状と課題、また私たち一人ひとりにできることをお伝えしたいと思います。

●就学時しか利用できない放課後等デイサービス

通常の発達をする子であれば、学童保育を活用しつつ小学校中~高学年になれば一人で登下校し留守番できる子が殆どで、夫婦共働きの体制を作ることができます。私も実家が介護の会社で両親共働きでしたので、小学校高学年になれば弟たちの世話をしながらお腹を空かせて両親の帰りを待っていました。

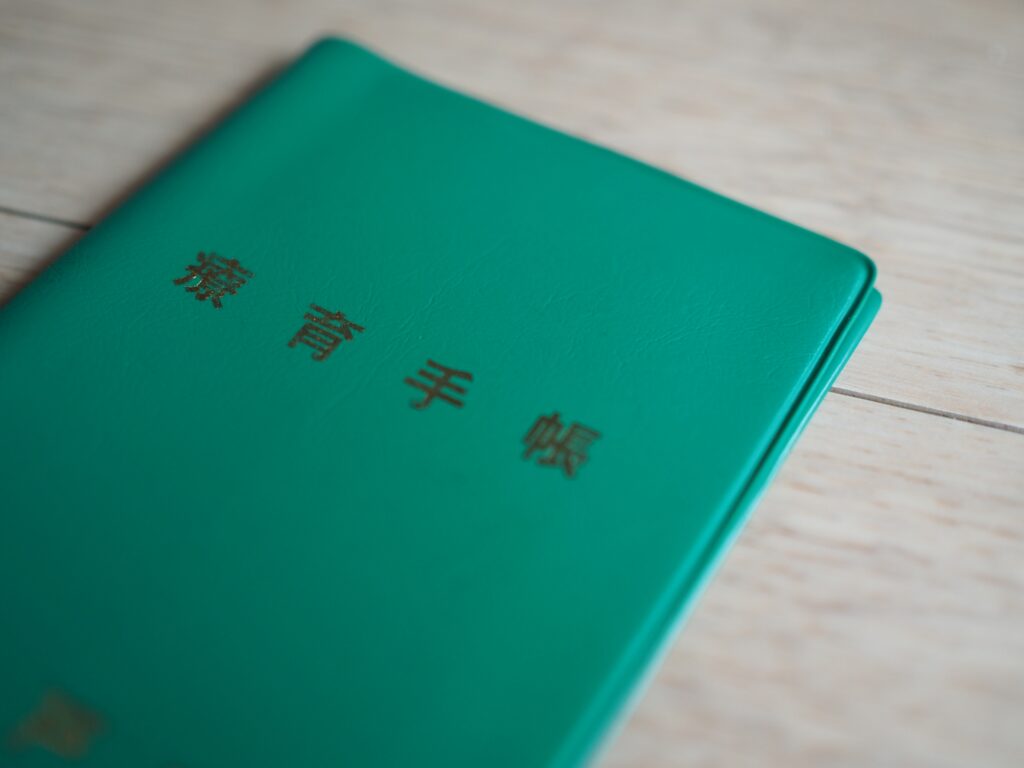

一方、障がいの子の場合は、発達がゆっくりであるため、例えば中学生でも未就学児程度の知的レベルといったこともあり、一人での登下校や留守番が難しいことがあります。そこで、学校に車で迎えに行き、夕方以降も療育を受け自宅に送り届けてくれる放課後等デイサービスを利用することで、夫婦共働きを実現できます。

ただ、この放課後等デイサービスは就学時である18歳までしか使うことはできません。学校卒業後に利用できる生活介護や就労支援事業所は午後4時で終了してしまうため、この時点で一人で過ごすことが難しい場合、フルタイムでの夫婦共働きが難しくなり、退職を余儀なくされるケースもあります。

●障がいの子の自立に必要なこと

日々の介護相談でお話を伺っていると、障がいを持つ子の世話で悩ましく思っているのは「親亡きあと」のことです。親である自身が亡くなった後、障がいを持つ我が子が安心して生活できているか、大変な不安を抱えています。そのため、入居して自活生活を促すグループホーム、買い物の付き添いをしてもらう同行援護といった様々な福祉サービスを活用しながら、自立を促していく必要があります。子が自立できなければ、80代で要介護の親が50代の障がいの子をサポートする「8050問題」に陥ることになりかねません。

障がい児の自立には、親離れ子離れが大前提となります。親がキャリアを中断せざるを得なくなり、障がいの子をサポートすることだけの生活になれば、子の自立を促すどころか「自分でなければこの子は理解できない」といった共依存の状態となってしまうでしょう。障害の親が「本当の意味で我が子にとって望ましいサポートは何か」という、冷静な考えを持つためには、我が子の世話との適度な距離感が必要です。キャリアを継続して適度な距離が維持できれば、我が子の世話を抱え込むことなく、親離れ子離れにつながる可能性が高くなります。

●私たち一人ひとりにできること

当事者ではない方も含めて、私たち一人ひとりができることは、このコラムで実情を知ること、自身も支えられる側になったときの心構えではないかと思います。働き方に配慮が必要となる状況とは、配偶者がメンタル不調を起こす、自身にガンが見つかる、実母が認知症で交番に保護される、義父が脳梗塞で救急搬送されるなど、様々に考えられます。いつでも誰もが配慮が必要な働き方となる社会であることに気付き、今は関係なくとも目を向けて準備する良き機会として、当団体のHPのコラムを活用いただければと思います。