2025.05.21

2025年問題の今、仕事と介護の両立はできるのか?

2025.05.21

1947年から1949年の戦後第1時次ベビーブーム期に生まれた「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者に突入し、日本が超高齢社会となることで発生する2025年問題。雇用・医療・福祉など、様々な分野に影響を与えると言われています。

今回は「2025年問題の今、仕事と介護の両立のために準備しておくべきこと」として、どうしたら無理なく仕事が続けられるのか、またどんな心構えが必要なのかをお伝えします。

●2025年問題と介護離職

「団塊の世代」が後期高齢者に突入し、介護や医療をはじめとした社会保障費が莫大となりますが、経済を支える側は少子化の影響で人口そのものが減少するため労働力不足は介護職にとどまらずどの分野においても加速していく一方です。なかでも、親の介護のために起こる「介護離職」は食い止めなければならない問題です。これからの日本社会の経済を全体で維持していくためにも、仕事と介護の両立は、もはや一個人の問題ではありません。

●制度ではなく意識を変える

介護休業制度や介護サービスの利用、働き方改革など、介護をしながら働けるような取り組みが広がるなか、それでも増え続ける「介護離職」の要因について考えてみましょう。

令和5年に行った「介護離職者の離職理由調査」では、親の介護に直面した時にケアマネジャーや地域包括センターに相談に行き、自主的に介護に関する情報を集め、職場の両立支援制度の説明も積極的に受けている人の方が、離職率が高い傾向にあるという結果になりました。一方で「自分自身の生活を大切にする意識が低く、自分で直接介護をしようという意識が高い人」が離職してしまうのです。仕事と介護を両立しようと様々にサービスを利用しても、「家族の介護は、自分の手でしなければならないという意識」を変えなければ介護離職は防げません。やはり「自分の生活を優先して大切にするという意識」をしっかり持つことが必要不可欠です。

●支える側の負担を減らすために

厚生労働省の推計によると、2025年に必要とされる介護職の人材は253万人ですが、供給見込みは215万人と言われ、38万人もの人材不足が指摘されています。国の対策として2025年問題における人材確保に向けて、介護職員の処遇改善や人材育成、離職防止、外国人の受け入れ環境整備など様々な取り組みを行っています。

国の対策以外でも、介護の現場で要介護者を支えてくれている人材に長く従事してもらうために私たちにもできることがあります。それは、介護が始まる前から地域包括センターと連携を取ることです。

家族だけで親の介護をして限界がきてしまい、急なショートステイを要請することになると、要介護者にとっても、受け入れる介護事業者側にとっても精神的にも肉体的にも負担を強いることになります。

ちょっとした変化に気付いた段階で地域包括支援センターに連絡を取ることができれば、受け入れ側の負担を軽減するだけでなく、一人ひとりの高齢者にとってその人らしい生き方は何か、といったやりがいのある支援にもつながります。今以上に人材不足を加速させないためにも、家族だけで介護を抱え込まない余裕を持つことが必要です。

●大量の介護離職者が出てしまう前にするべきこととは?

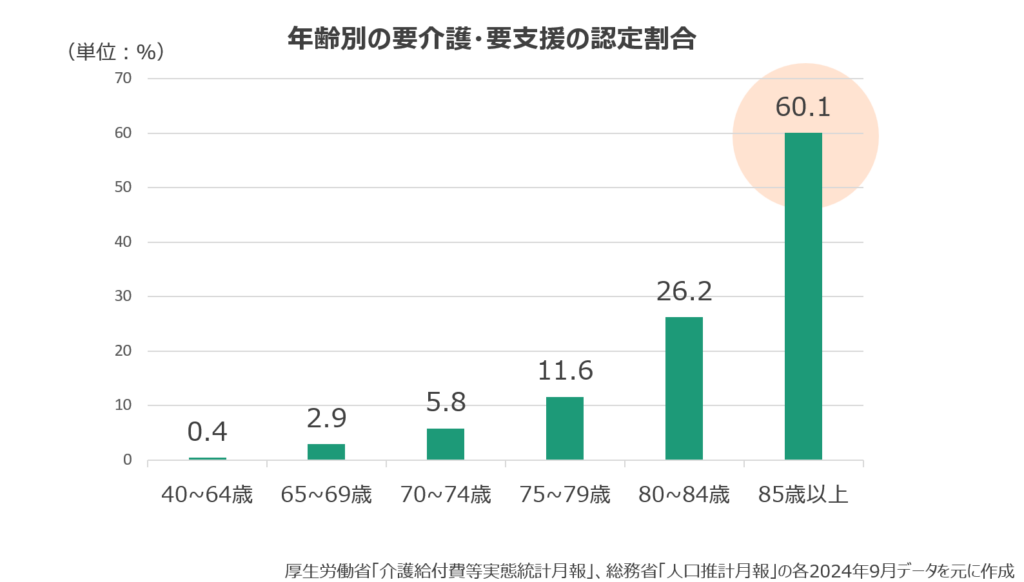

上のグラフでは75~79歳で介護認定を受けている方は11.6%ですが、85歳以上となると60.1%に急増します。団塊の世代がその年齢に達する2030年から2035年までに大量の介護離職者を出さないためには私たちの「意識」を切り替えていかなければなりません。

社内に無理なく仕事と介護を両立できている人がいれば、「介護をしても仕事を辞めなくていい」というマインドが広がるモデルケースとなります。逆に1人でも介護離職をすると、介護に対してのマイナスイメージが波及してしまいます。

だからこそ今から家族介護の考え方や意識を見直し、準備をしなければなりません。「自分を大切にする」という意識があれば、親にとってもどんな生活が大事なのか考える余裕を持つことができます。それは、親との関わりを良好なものにし、継続性があり心穏やかな介護環境を作ることにも繋がっていきます。