2025.07.10

正しく介護サービスを利用するための介護申請とは

2025.07.10

家族の介護をする上で、基本的な知識として知っておきたいのが介護保険制度の概要です。介護保険で利用できるサービスについては、これまでに解説していますが、今回は正しく介護サービスを利用するための、申請からサービス利用までの流れを改めてお伝えいたします。

●改めて「介護保険」とは

介護保険制度は、日々の生活に介護が必要となったときに、介護サービスなどの費用を保障してくれるものです。2000年4月にはじまった制度で、40歳になると加入が義務となる公的保険制度です。

様々な介護サービスが1~3割負担(所得による)で利用できます。この制度を利用するためには、介護申請をして要支援・要介護の認定を受ける必要があります。原則65歳以上の高齢者が対象ですが、40歳以上の方でも、加齢に伴う疾病(若年性認知症、脳梗塞など)に該当すれば、介護認定を受けて介護サービスを利用することができます。

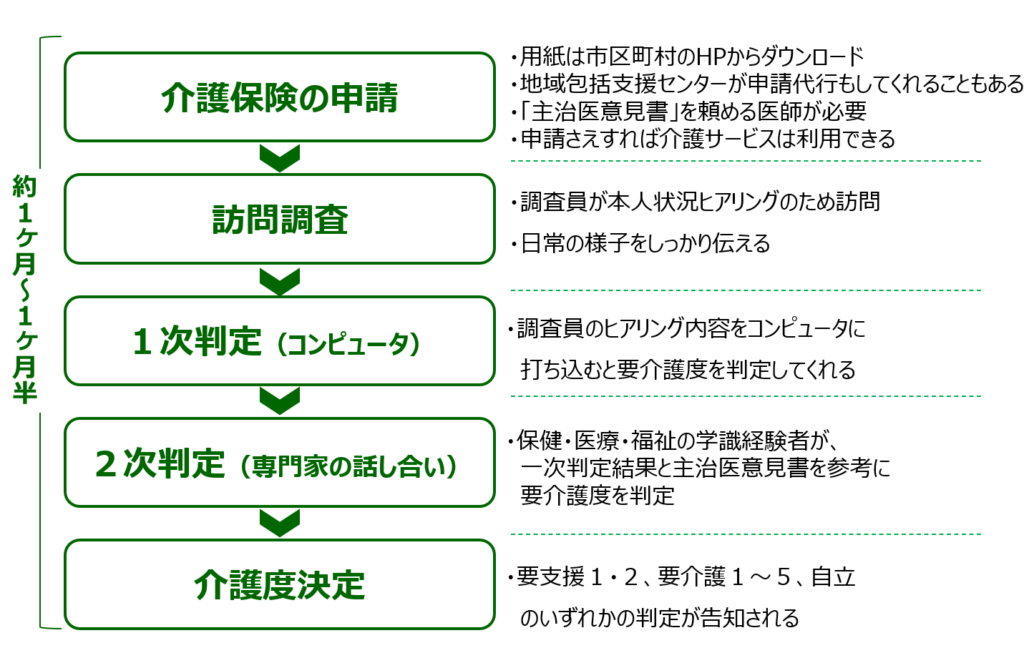

介護保険の認定には、まず申請が必要となります。申請から介護度が決定される通知が届くまで、約1カ月~1カ月半かかるので、早めの申請がお勧めしております。

どのタイミングで介護保険の申請をした方が良いのか、申請の仕方の解説などを受けるためにも、まずは地域の身近な地域包括支援センターに相談してみてください。介護申請をしたい家族の近隣にある地域包括支援センターが担当となりますが、遠方の場合や時間が合わないときは、電話で相談することもできます。

●地域包括支援センターとは

日本全国各地の人口3万人に一つ設置されている地域の高齢者のよろず相談所(無料)です。介護保険申請をして要支援1・要支援2と判定された場合は、地域包括支援センターが介護サービスの調整をしてくれます。要介護1~5と認定された場合であっても、介護保険サービス以外の地域のサービス、成年後見制度の利用、ケアマネジャーを変更したいときなど、様々な相談に乗ってくれます。

地域で活動するボランティアや自治会や民生員とのネットワークがあり、要介護認定で自立(非該当)と判定された元気な方も含めて、地域の高齢者の支援を行っています。地域包括支援センターによっては、独自に健康体操や認知症勉強会などを開催しているところもあります。

●制度の目的を理解し、正しく利用するために

介護保険で利用できるサービスは、介護認定をされた方の自立生活を支援する制度ですが、時に家族が安心するために活用しようとしてしまうケースがあります。例えば「認知症の母を家族交代で見守ってきたが、もう限界なので介護サービスを利用したい」となると、これまで家族としてやってきた見守りの交代要員としてホームヘルパー派遣を要望したり、嫌がる母親を無理にデイサービスにつなげようとしたりします。ただ、これでは「認知症の母を一人にしたくない」といった、家族が安心するための活用となってしまいます。

交代で母親を見守る前の、少し物忘れがみられた段階から地域包括支援センターに相談し、何が母親にとって望ましいサポートなのか、物忘れがある家族にできることは何か、を一緒に考えながら、介護認定を受けてホームヘルパーやデイサービスによる話しかけからスタートできれば、物忘れからの失敗があっても自立できる支援体制につながりやすくなります。

介護保険制度の目的に合った、利用する本人にとっても望ましい利用につなげるためにも、早めに地域包括支援センターに相談が必要です。