2025.09.17

認知症と上手に付き合う方法とは

2025.09.17

家族が認知症になると、「誰かがそばで見守る必要があり、仕事との両立が難しくなる」というイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか。当法人のアンケート調査でも、「認知症になったら家族が一緒にいるべき」と答えた方が6割でした。日々の介護相談を受けていると、世間が考える「認知症」には、まだ多くの誤った思い込みがあると感じています。今回は、改めて「認知症と上手に付き合う方法」についてお伝えしたいと思います。

●認知症により現れる行動の仕組み

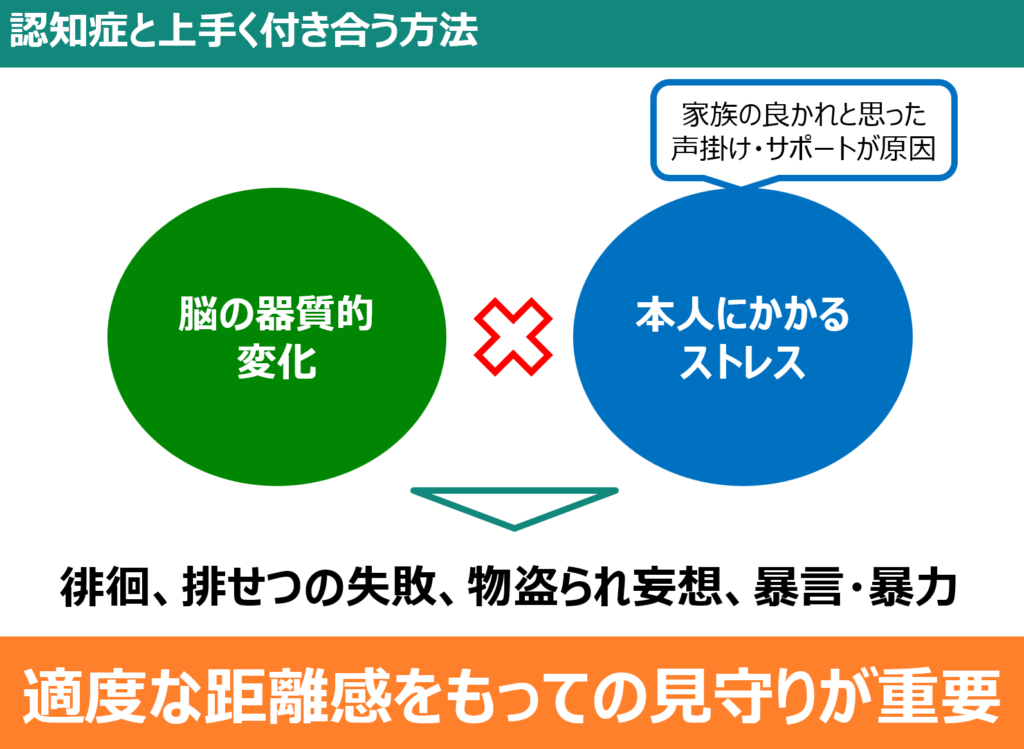

認知症の発症によって家族に大きな介護負担がかかる、徘徊・排泄の失敗・物盗られ妄想・暴言・暴力などの行動は、目に見えない「脳の器質的変化」と「本人にかかるストレス」が重なって引き起こされます。「脳の器質的変化」とは、脳の萎縮や神経細胞の減少により、新しいことが覚えられなかったり、過去の記憶を思い出せなくなったり、今がいつなのか、目の前の人が誰なのかわからなくなる、といった症状が出ます。

家族としては、これ以上進行しないようにと考えて「さっき食べたご飯、覚えてる?」「今日は何月何日?」「孫の名前は?」などと質問してしまいがちですが、良かれと思ってかけた声がけでも、認知症の当事者には大きなストレスになります。「短期記憶障害」という症状は、数秒〜数分前の記憶を留めておくことができないため、どんなに思い出したくても、ない記憶を出せと言われ続けることになるのです。簡単な質問に答えられないことで、プライドも傷つけられてしまいます。

まだ一人で買い物ができたり、料理や裁縫が好きで長年続けていたとしても、認知症になったから「道に迷うのではないか」「火の始末が心配」「針が危ない」などと考え、今まで当たり前にやっていたことや、まだできることを制限してしまうことがあります。これも認知症の当事者にとっては、大きなストレスとなります。支える家族としては、懸命にできる限りのサポートをしているつもりでも、症状が良くなるどころか、悪化させてしまうこともあるのです。

●適度な距離感の必要性

繰り返しの発言が認知症特有の症状と理解していても、上手にコミュニケーションを取ることは簡単ではありません。認知症のケアに特化したデイサービスで勤務していた私も、自身の家族には適切な声かけはできません。知識や経験があっても、元気だった親を知っているからこそ、冷静で適切な対応は非常に困難です。

認知症の方への適切なケアを行うには、第三者のサポートが欠かせません。家族だけで無理に対応する前に、まずは「地域包括支援センター」へ相談してください。たとえば「親が何月何日に道に迷って警察に保護された」「自転車で買い物へ行ったが置いてきてしまった」「家の中でいつも財布などを探し回っている」など、具体的な様子を伝えることをおすすめします。

とにかく家族で何とかしなければと懸命にサポートしていると、認知症の本人にとっては困ることがなく、第三者のサポートの必要性を感じにくくなってしまいます。むしろ家族でのサポートを控えることで、本人は不便や寂しさを感じるようになり、支援を受け入れやすくなるのです。一人暮らしで家族のサポートが難しい方ほど、デイサービスの利用を受け入れてくださっていました。

認知症の当事者は、日々できないことが増えていく不安と向き合っています。記憶にないことで周囲に迷惑をかけたり、覚えていないことで責められて落ち込むこともあります。だからといって、「物忘れが心配だから同居しよう」「時間の許す限り一緒にいよう」とすると、かえってストレスとなり、進行を早めてしまうこともあります。認知症の家族と上手に付き合うには、適度な距離をもって見守ることが、介護負担の軽減だけでなく、本人のためにもなるのです。